糖尿病の兆候?8つの初期症状と自分で出来る治療方法

祝日

診療

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ★ | ー | ● |

| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● |

※受付は15分前終了★9:30~13:30(13:15最終受付)

祝日

診療

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ★ | ー | ● |

| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● |

※受付は15分前終了 ★9:30~13:30(13:15最終受付)

糖尿病の兆候?8つの初期症状と自分で出来る治療方法

2025/04/16

最近、「なんとなく疲れやすい」「喉が異常に渇く」「体重が減ってきた」など、普段とは違う体の変化を感じていませんか?

これらの症状は、もしかすると糖尿病の初期サインかもしれません。糖尿病は進行してから気づくことも多く、早期に対処することで合併症のリスクを大きく減らすことができます。

本記事では、糖尿病の兆候として現れる8つの初期症状と、病院に行く前に自分でできる治療・予防の方法について、専門的な視点から詳しくご紹介します。体の小さなサインを見逃さず、早めの対策を心がけましょう。

糖尿病とは?種類と特徴

糖尿病とは、インスリンというホルモンが十分に働かず血糖(血液中のブドウ糖)が慢性的に高くなってしまう病気です。インスリンは膵臓から分泌され、食事などで増えた血糖を抑える役割があります。しかし糖尿病ではこのインスリン作用が不足するため、血糖値が異常に高い状態(高血糖)が続きます。

日本では2019年の調査で、糖尿病が強く疑われる人が男性19.7%、女性10.8%にも上ると報告されています(日本生活習慣病予防協会調べ)。

身近な病気ですが放置すると重篤な合併症につながるため、正しい理解と対策が重要です。

糖尿病の主な種類

糖尿病には、大きく分けて以下のタイプがあります。

1型糖尿病

膵臓のインスリン分泌細胞が自己免疫などで破壊され、インスリンがほとんど出なくなるタイプです。

発症年齢は若年が多いものの、あらゆる年代で起こり得ます。インスリンが絶対的に不足するため、生存にはインスリン注射による補充治療が必須となります。

急激に症状が現れることが多く、痩せ型の人に多い傾向があります。

参考記事: 1型糖尿病の原因と治療法について

2型糖尿病

全糖尿病患者の大部分を占めるタイプで、インスリン分泌の低下やインスリン抵抗性(インスリンが効きにくい状態)が原因となり発症します。

遺伝的素因に加え、食べ過ぎ・運動不足・肥満などの生活習慣の影響が大きいとされています。

中高年に多く、ゆっくり進行して自覚症状がないまま悪化することもあります。生活習慣の改善(食事療法・運動療法)が治療の基本で、不十分な場合は経口薬やインスリン注射で血糖コントロールを行います。

参考記事: 2型糖尿病の原因と治療法について

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見された耐糖能異常で、妊娠前は糖尿病ではない程度の高血糖を指します。胎児への栄養供給の関係で血糖値が上がりやすくなりますが、産後には多くの場合正常化します。

ただし妊娠糖尿病を経験した女性は将来2型糖尿病を発症しやすいことが知られています。妊娠中は食事療法やインスリン療法で血糖管理を行うことで、母子の健康を守ることができます。

参考記事: 妊娠糖尿病にひっかからないために気を付けるべき生活習慣

その他の特定の糖尿病

膵臓の病気やホルモン異常、薬剤の影響など、明確な原因があって生じる糖尿病です。

たとえば慢性膵炎による膵機能低下やステロイド薬の長期使用などが該当します。頻度は多くありませんが、原因への対処が重要です。

糖尿を指摘された方、糖尿病と診断された方へ

健康診断で「血糖値が高い」と指摘された方、糖尿病と診断されたものの「まだ大丈夫だろう」と様子を見ていませんか。

糖尿病は自覚症状がほとんどないまま進行し、気づいたときには腎症や心筋梗塞など、取り返しのつかない合併症につながることも少なくありません。

だからこそ重要なのが、早い段階で“正しい専門治療”を受けることです。

世田谷内科・糖尿病総合クリニックでは、糖尿病専門医が一人ひとりの状態を丁寧に診断し、数値だけに振り回されない本質的な治療を行っています。

さらに、日本初のアイランドキッチンを備えたクリニックとして、管理栄養士による「実際に見て学べる」食事指導を提供しているのも大きな特長です。

不安を抱えたまま悩む前に、まずは一度ご相談ください。

糖尿病の初期症状と発症メカニズム

糖尿病は初期には自覚症状が乏しく、かなり血糖値が高くならないと明確な症状が現れないことが多いです。そのため、本人が気づかないまま病状が進行してしまうケースも少なくありません。

定期健康診断などfdで偶然に指摘されるまで気づかない人もいるほどです。しかし、血糖値が慢性的に高い状態が続くと体には次第に変調を来たし、いくつかのサインが現れます。

糖尿病の初期症状

典型的な初期症状として以下のようなものがあります。

- 頻尿・多尿

尿の回数や量が増える。特に夜間に何度もトイレに起きる場合は要注意です。血糖が高いと余分なブドウ糖を排泄するため腎臓が働き、尿量が増加します。 - 口渇(異常な喉の渇き)

やたらと喉が渇いて水分を多く摂るようになります。尿が増えることで体が脱水気味になり、強い口渇を感じます。 - 疲労感・倦怠感

十分休息をとっているのに疲れやすく、体がだるい感じが続きます。エネルギー源であるブドウ糖が細胞に行き渡らず、エネルギー不足に陥るためです。 - 体重減少

食欲はむしろ旺盛なのに体重が減ることがあります。インスリン作用の不足で糖をエネルギー利用できないため、体が脂肪や筋肉を分解してエネルギーを補い、痩せていきます。 - 多食・空腹感

食べてもすぐお腹が空く傾向(いわゆる多食)も見られます。エネルギー不足を補おうと体がさらに食物を欲するためです。 - 視力低下・目のかすみ

血糖が高い状態が続くと、水晶体がむくむ影響などで視界がかすむ、ピントが合いにくいといった症状が出ることがあります。糖尿病網膜症が進行した場合も視力低下の原因になります。 - 手足のしびれ・こむら返り

高血糖の影響で末梢神経が障害され始めると、手足の先のしびれや痛み、足がつる(こむら返り)といった症状が現れることがあります。これは糖尿病性神経障害の初期兆候です。 - 傷が治りにくい

ケガや傷口の治癒が遅れたり、化膿しやすくなったりもします。高血糖状態では白血球の働きが低下し、感染症にかかりやすくなるためです。

こうした症状が複数当てはまる場合、糖尿病の可能性があります。特に「喉の渇き」「多尿」「体重減少」の3つは糖尿病の“三大初期症状”ともいわれる典型的なサインです。

ただし、症状だけで糖尿病か断定はできないため、気になる場合は早めに医療機関で検査を受けることが大切です。

初期症状が出るメカニズム

上記の症状はすべて高血糖による体内環境の変化が原因です。

血糖値が上がりすぎると、体は余分なブドウ糖を尿中に排泄しようとします(腎閾値を超えると尿糖が出る)。その結果、尿量が増えて脱水傾向となり喉の渇きが生じます。

一方、細胞はエネルギー源であるブドウ糖を十分に取り込めないためエネルギー不足となり、倦怠感や疲労感が現れます。エネルギー不足を補うために脂肪や筋肉が分解されることで体重減少が起こり、体はさらにエネルギーを求めて空腹感が亢進します。

また、高血糖環境は神経や血管を徐々に傷つけるため、末梢神経障害によるしびれや免疫低下による感染症のリスクも高まっていきます。

糖尿病を放置した場合のリスク(合併症)

適切な治療を受けず高血糖の状態を放置すると、体の様々な器官に深刻なダメージが蓄積します。

糖尿病が「沈黙の病気」と呼ばれるのは、症状が乏しいまま進行し、ある日突然合併症が判明してから気づくケースがあるためです。主な合併症とリスクは以下の通りです。

細小血管障害(糖尿病三大合併症)

慢性的な高血糖は細い血管を傷つけ、網膜症・腎症・神経障害の三大合併症を引き起こします。

糖尿病網膜症では目の網膜の毛細血管が障害され、進行すると失明に至る恐れがあります。糖尿病腎症では腎臓の糸球体が壊れて腎不全となり、人工透析が必要になることがあります。

糖尿病神経障害では手足の感覚麻痺や痛み、自律神経の乱れが生じ、足の傷に気づかず重症化するなどの問題が起こります。その結果、重症の感染症や壊疽により足の切断に至るケースもあります。

大血管障害(動脈硬化性合併症)

糖尿病の人は動脈硬化の進行が早く、心筋梗塞や脳梗塞など心血管疾患のリスクが健常者に比べ高まります。

実は糖尿病と診断される前の境界型(予備群)の段階でも、既に心筋梗塞・脳卒中を発症しやすいことが報告されています。

高血糖による血管内皮へのダメージや脂質異常症・高血圧を併発しやすいことが原因で「糖尿病は血管の病気」とも言われます。

命に関わる重大な病につながるため、糖尿病患者は血糖だけでなく血圧やコレステロール管理も含めた総合的な治療が必要です。

急性合併症

血糖値の極端な上昇により、昏睡状態に陥る急性の合併症もあります。

代表的なのが糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)と高浸透圧高血糖症候群です。インスリン不足が極端になると血中にケトン体が蓄積して酸血症を引き起こし、意識障害や昏睡に至ります。

適切な治療をしなければ命に関わる緊急事態であり、1型糖尿病の初発時や重症の2型糖尿病で見られることがあります。

急性合併症は突然発症しうるため、糖尿病と診断されたら高血糖症状(著しい口渇・多尿、嘔吐や腹痛、意識もうろう等)を見逃さず、早急に医療機関で対処することが大切です。

このように糖尿病を放置すると失明や腎不全、足の切断、心筋梗塞、脳卒中など命や生活の質に直結する深刻な事態を招きます。実際、日本人の新規透析患者の原因疾患の第1位は糖尿病腎症です。

また、糖尿病網膜症は成人の中途失明原因の上位を占めます。糖尿病と診断されたら合併症予防のためにも血糖コントロールをしっかり行い、定期検診を怠らないようにしましょう。

自分でできる糖尿病チェックリストと検査方法

「もしかして糖尿病かも?」

と不安なとき、自分で症状をチェックしたり受けられる検査について知っておきましょう。

セルフチェックリストを準備いたしました。以下のような症状や状況に思い当たる場合は、糖尿病の可能性を考慮して一度医療機関で検査することをおすすめします。早期発見のための目安としてお役立てください。

- 最近喉の渇きが強くなり水分を多くとるようになった

- トイレが近くなり、尿の量も増えた気がする

- 疲れやすくなり、常に体がだるい

- 食事をしっかり摂っているのに体重が減少してきた

- 食後しばらくするとすぐお腹が空くことが多い

- 手足のしびれや痛み、足のむくみがある

- 家族や近親者に糖尿病の人がいる(遺伝的リスク)

- 肥満気味である(BMIが高い)

- 運動不足の生活が長く続いている

- 健康診断で血糖や尿糖の異常を指摘されたことがある

上記に当てはまる項目が多いほど糖尿病のリスクが高いと考えられます。一つでも該当し不安があれば、早めに医療機関で相談してみましょう。

特に口渇・多尿・体重減少の症状が揃っている場合や、空腹時血糖値やHbA1cの異常を指摘された場合は放置せず受診することが重要です。病院や健診で行われる糖尿病の検査には次のようなものがあります。

空腹時血糖値検査

8~10時間以上絶食後の血液中のブドウ糖濃度を測定します。正常値はおおむね空腹時110 mg/dL未満で、126 mg/dL以上だと糖尿病が強く疑われます。

中間の110~125 mg/dLは境界型(糖尿病予備群)の範囲です。

経口ブドウ糖負荷試験(75g OGTT)

空腹時にブドウ糖75gを溶かした飲料を摂取し、その後2時間までの血糖値の変化をみる検査です。

2時間値が200 mg/dL以上なら糖尿病型、140~199 mg/dLなら境界型と判定されます。食後高血糖の有無を詳しく調べる検査で、境界型か糖尿病かの確定診断に用いられます。

HbA1c検査

ヘモグロビンA1c(ヘモグロビンとブドウ糖が結合したもの)の割合を調べる血液検査です。過去1~2か月の平均的な血糖値を反映する指標で、6.5%以上であれば糖尿病が強く疑われます。

健康診断でも測定される基本項目で、近年は診断基準にも組み込まれています。HbA1cが6.5%以上の場合は追加の精密検査(OGTTなど)で確定診断を行います。

尿検査

尿中のブドウ糖(尿糖)の有無や、尿中アルブミンなど腎機能の指標を調べます。通常、腎臓で再吸収されるため尿中に糖は出ませんが、血糖値が腎閾値を超えると尿糖陽性になります。

ただし尿糖は一過性に出ることもあるため、診断には血糖検査と合わせて評価します。また、尿中微量アルブミンは糖尿病腎症の早期発見に重要です。

例えば健診で空腹時血糖やHbA1cが高値を指摘された場合、まずは病院で再検査となります。

血糖やHbA1cが基準値を超えていれば糖尿病型と判断され、症状や別日の再測定で確認して診断されます(明らかな高値や症状があればその場で診断されることもあります)。

境界型(糖尿病予備群)の場合はOGTTなど精密検査で糖尿病かどうかを確認します。

糖尿病と診断されたら、医師から病状やタイプ(1型か2型か等)の説明を受け、治療方針(食事療法・運動療法・薬物療法など)が提案されます。

合併症検査(眼底検査や血圧測定、腎機能検査など)も順次行われ、必要に応じて専門医への紹介や入院下での血糖のコントロールが行われます。

医療機関を受診すべきタイミングと検査の進め方

上記セルフチェックの結果や検査値から糖尿病の疑いがある場合、症状が軽くても早めに医療機関を受診しましょう。特に以下のような場合は放置せず医師に相談することが大切です。

- 喉の渇きや多尿など典型症状が明確にあるとき

- 急激な体重減少や酷い疲労感がみられるとき

- 健康診断で「糖尿病の疑い」と言われたとき

- 空腹時血糖126mg/dL以上やHbA1c6.5%以上の結果が出たとき

- 境界型と判定されたが生活改善で数値が良くならないとき

- 家族に糖尿病患者がいて、自分も肥満傾向・高血圧・脂質異常症など複数のリスク因子があるとき

症状がなくとも、年に1回の定期健診を受けることが早期発見には最も有効です。糖尿病は自覚症状なく進行する場合が多いため、「大丈夫だろう」と受診を先延ばしにするのは禁物です。

早期に見つけて血糖管理を開始すれば、合併症の発症・進展を防ぐことができます。逆に発見が遅れるほど治療は長期化・複雑化し、合併症リスクも高まります。

病院では問診で症状や生活習慣、家族歴などを確認した上で、改めて血糖値やHbA1cの測定が行われます。初診時に高血糖の自覚症状が強い場合や随時血糖値が著明に高い場合(例えば随時血糖値が200mg/dL以上)には、その場で糖尿病と診断されることもあります。

そうでない場合も、血液検査(血糖・HbA1c)や尿検査で総合的に評価し、必要に応じて後日75gOGTTを実施します。

診断基準を満たせば糖尿病の確定診断となり、治療方針が立てられます。境界型(糖尿病予備群)の場合でも、「将来糖尿病を発症するリスクが高い状態」ですので、生活習慣改善の指導が行われ経過観察となります。

医師からは糖尿病のタイプ(1型/2型など)や重症度について説明があり、合併症の有無も確認します。場合によってはその日のうちに栄養指導が始まったり、血糖自己測定の指導を受けたりすることもあります。

治療開始後も定期的に通院し、HbA1cや血糖値の経過を追いながら治療内容を調整していきます。糖尿病治療は長期戦となりますが、医療スタッフと二人三脚で管理していくことが大切です。

自分でできる糖尿病の予防・改善法

糖尿病と診断された場合でも、あるいは境界型と言われた段階でも、生活習慣の見直しによって血糖コントロールを改善し、合併症を防ぐことが可能です。

特に2型糖尿病は生活習慣病とも言われ、その発症・進行には日々の食事や運動が深く関わっています。ここでは、糖尿病の予防や改善に有効なセルフケアとして食事療法・運動療法・生活習慣の改善のポイントを解説します。どれも今日から実践できる内容ですので、無理のない範囲で取り組んでみましょう。

参考記事: 糖尿病のステージと症状は?予備軍から末期それぞれの体の変化や対策について

糖尿病改善のための食事のポイント

食事療法は糖尿病治療の基本であり、血糖コントロールに最も大きな影響を与えます。ポイントは血糖値を急上昇させないことと、適正カロリーで栄養バランスの良い食事を続けることです。

糖質の量と質に注意する: 炭水化物(糖質)は血糖値に直接影響する栄養素です。極端な糖質制限(炭水化物抜き)を自己判断で行うのは推奨されませんが、間食や甘い飲み物を減らす、主食の適量を守るなどで過剰な糖質摂取を控えることは重要です。

また同じ糖質でも血糖上昇の緩やかな食材を選ぶ工夫をしましょう。例えば白米より玄米や全粒粉パンなどの全粒穀物を選ぶと血糖値の上昇が緩やかです。

食パンならライ麦パン、麺類なら全粒粉パスタなど、精製度の低い穀物を取り入れると良いでしょ

低GI食品を活用する

GI(グリセミック指数)の低い食品は食後血糖の上昇が穏やかです。例えば雑穀米やオートミール、豆類、野菜、海藻、きのこ類などは低GI食品で、食物繊維も豊富なため血糖値の急激な上昇を抑えます。調理法では酢を使うとGIが下がる、野菜から先に食べると血糖上昇が穏やかになる「ベジファースト」なども有効です。

食べ方・生活リズムの工夫

ドカ食いや夜遅くの食事は血糖コントロールに悪影響です。1日3食規則正しく、腹八分目を心がけましょう。特に夕食は寝る3時間前までに済ませ、量も控えめにします。

早食いも血糖スパイク(急上昇)の原因になるため、よく噛んでゆっくり食べるよう意識します。アルコールは適量を守り、できれば控えめにします(ビールや日本酒は糖質が多めなので注意)。

栄養バランスを意識

「主食・主菜・副菜」が揃ったバランスの良い食事を基本とします。野菜やきのこ、海藻など食物繊維が豊富な副菜をたっぷり摂り、脂っこい揚げ物やスナック菓子、糖分たっぷりのデザートなどは頻度を減らしましょう。

タンパク質(肉・魚・大豆製品・乳製品など)も適量をきちんと摂取して筋肉量を維持することが大切です。極端なカロリー制限や栄養偏重は長続きしないだけでなく健康を損ねる恐れもあるため、無理なく継続できる食生活の改善を目指してください。

なお、「○○を食べれば血糖値が下がる」といった単品療法に頼るのは禁物です。例えば酢やオクラ水など民間療法的な食品が話題になることがありますが、それだけで糖尿病が治ることはありません。

重要なのは総合的な食習慣の改善です。必要に応じて医師や管理栄養士に相談し、自分に合った食事プランを立てましょう。

参考記事: 糖尿病の食事療法とは?血糖値を安定させる献立・外食の選び方

運動療法の効果と注意点

適度な運動習慣は血糖コントロールの改善に非常に有効です。運動すると筋肉でブドウ糖が消費され、インスリンの効きが良くなるため、血糖値が下がりやすくなります。

また運動は肥満の解消にもつながり、インスリン抵抗性を改善します。さらにストレスの軽減効果や心肺機能の向上、血圧や脂質の改善など全身の健康増進につながります。

有酸素運動を習慣に

ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳、エアロビクスダンスなどの有酸素運動は血糖値を下げる効果が高く、誰でも取り組みやすい運動です。

目標は1日30分程度の有酸素運動を週にほぼ毎日行うこと(週合計150分以上)ですが、まとまった時間が取れなくても15分を朝夕2回に分ける等でも構いません。平日は通勤で歩く、階段を使う、休日は家族と散歩に出かける等、生活の中に無理なく組み込んでみましょう。

レジスタンス運動(筋トレ)も効果的

スクワットや軽いダンベル運動など筋力トレーニングも取り入れると、筋肉量が増えて基礎代謝が上がり血糖の利用が促進されます。

無理のない範囲で、大筋群(太もも・背中・腹筋など)を中心に週に2~3回の筋トレを行うと良いでしょう。ただし高齢者や心疾患のある方は安全に配慮し、専門家の指導の下で行ってください。

運動時の注意

血糖コントロールが非常に悪い(空腹時血糖250~300mg/dL以上等)場合や、合併症(増殖網膜症や重度の腎症・心疾患など)がある場合は、運動が禁止・制限されることがあります。

主治医に相談の上、自分に適した運動強度を守りましょう。また、食後すぐの激しい運動や就寝前の過度な運動は低血糖や睡眠障害を招く恐れがあるため避けます。

「ややきつい」と感じる程度の有酸素運動を継続20分以上行うと脂肪燃焼が進み効果的ですが、息が上がりすぎる場合はペースを落としてください。運動前後の血糖値の変動や体調にも注意し、低血糖予防のため必要に応じて軽い補食をとったり、水分補給を怠らないようにします。

運動が習慣化するとインスリン抵抗性が改善し、血糖値が安定しやすくなります。特に2型糖尿病では食事療法と運動療法が治療の両輪です。定期的な運動を続けることで、薬に頼らずに血糖をコントロールできる可能性も高まります。無理のない範囲から、今日できる運動を始めてみましょう。

その他の生活習慣の見直し

食事と運動以外にも、日常生活の習慣を整えることが糖尿病予防・改善には役立ちます。

適正体重の維持

肥満は2型糖尿病最大のリスクファクターです。体重を減らすとインスリンの効きが劇的に改善し、血糖値が下がりやすくなります。

実際、2型糖尿病患者が減量することで血糖値が正常化し薬が不要な状態(寛解)になる例も報告されています。目標はBMIで25未満、可能であれば22前後の標準体重ですが、急激な減量は不要です。まずは5~7%の減量でも効果があります。食事・運動による健康的な減量を目指し、適正体重をキープしましょう。

禁煙

喫煙はインスリン抵抗性を悪化させるほか、動脈硬化を進めて心血管合併症のリスクを高めます。糖尿病予防の観点からも禁煙が強く推奨されています。タバコをやめることで血行が改善し、末梢神経障害や足の潰瘍リスクの低減にもつながります。

十分な睡眠

慢性的な睡眠不足や不規則な睡眠はホルモンバランスを乱し、食欲増進やインスリン抵抗性悪化の原因となります。日々7時間前後の質の良い睡眠を確保し、夜更かしや交代勤務など不規則な生活リズムをなるべく避けましょう。睡眠時無呼吸症候群がある場合は治療することで糖代謝が改善することもあります。

ストレス管理

過度なストレスも血糖値に悪影響を及ぼすことがあります。ストレス下では血糖値を上げるホルモン(アドレナリンやコルチゾールなど)が分泌され、インスリンの働きを阻害するためです。

これら生活習慣の改善は糖尿病の予防だけでなく、すでに糖尿病になっている方にとっても治療効果を高め、合併症予防に寄与します。「糖尿病は完治しないが、コントロールできる病気」です。適切な生活習慣を続ければ、薬に頼らず正常な血糖を維持できる可能性も十分あります。

実際、新潟大学の研究では2型糖尿病患者の約1%が血糖値正常化・薬物不要の状態(寛解)を達成したと報告されています。たとえ寛解しても油断せず、良い習慣を継続することが再発防止につながります。

サプリメントや市販薬利用の注意点

糖尿病の改善に役立つと称する健康食品やサプリメントが数多く市販されています。しかし、現時点で「これを飲めば糖尿病に効く」と科学的に裏付けられたサプリメントは存在しません。

いくつかの成分(クロム、シナモン、α-リポ酸など)について血糖降下作用の研究報告がありますが、その効果は限定的で明確な結論は出ていません。特定保健用食品や機能性表示食品の中には食後血糖の上昇を緩やかにするお茶・飲料等もありますが、それらはあくまで補助的なものであり、サプリだけで糖尿病を予防・治療することはできません。

むしろ注意すべきはサプリメントの副作用や相互作用です。「天然成分だから安全」とは限らず、中には薬剤に匹敵する作用を持つものもあります。

例えばにんにく、イチョウ、高麗人参、シナモンなどのサプリは、糖尿病薬や抗凝固薬と相互作用を起こし低血糖や出血リスクを高めることがあります。

実際、サプリと薬の併用が思わぬ副作用を招いたケースも報告されています。「健康によい」と思って自己判断でサプリを大量に摂取すると、生命を危険にさらす場合もあるので注意が必要です。

市販の血糖降下薬(糖尿病用の薬)は基本的に存在せず、薬物療法が必要な場合は医師の処方による経口薬やインスリン注射で管理します。市販されているのはせいぜい糖尿病の漢方薬(防風通聖散など肥満改善を目的としたもの)や栄養補助剤ですが、効果には個人差が大きく、エビデンスも限られています。

アメリカ糖尿病学会(ADA)なども、サプリメント使用には科学的根拠に基づく情報の収集と専門家への相談を推奨しています。

どうしても試してみたいサプリがある場合は、主治医や薬剤師に相談し、安全性や効果について意見を聞くようにしましょう。特に現在薬物治療中の方は勝手なサプリ併用は避け、医師に報告することが大切です。

結論として、サプリメントや市販の健康食品に過度な期待を寄せないでください。あくまで補助的な位置づけにとどめ、糖尿病対策の基本である食事・運動・生活習慣の改善や医師の治療方針を優先すべきです。適切な治療を受けずサプリだけに頼るのは非常に危険で、合併症など取り返しのつかない事態を招きかねません。

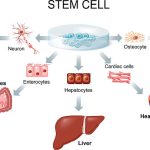

幹細胞エクソソームで糖尿病が改善される事例も

糖尿病は、血糖値を下げるインスリンの分泌低下や働きの低下によって発症し、一度進行すると根本的な回復が難しい慢性疾患です。

従来の治療は薬物療法やインスリン注射による血糖管理が中心で、膵β細胞そのものを回復させる治療ではありません。こうした中、再生医療の分野で注目されているのが幹細胞エクソソームです。

エクソソームは幹細胞から分泌される微小な物質で、細胞間の情報伝達を担い、損傷した細胞の修復や炎症の抑制に関与すると報告されています。

幹細胞由来エクソソームの投与によって膵β細胞の機能回復やインスリン分泌量の改善、高血糖状態の是正が示唆されており、糖尿病の根本改善や合併症予防につながる可能性が期待されています。

幹細胞エクソソームがどのように作用し、実際の治療はどのような流れで行われるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事: 幹細胞エクソソームで糖尿病が改善?治療の仕組みと流れ

糖尿病を過度に恐れず正しい情報活用を

糖尿病は長い付き合いになる疾患です。不確かな民間療法やインターネット上の断片的な情報に惑わされず、公的機関や専門家による信頼性の高い情報を参考にしましょう。

例えば、厚生労働省の「e-ヘルスネット」には糖尿病に関する基礎知識や予防法がわかりやすく解説されています。また、国立国際医療研究センターの糖尿病情報センターや日本糖尿病学会・日本糖尿病協会のウェブサイトでは、患者向けのガイドやQ&A、最新の治療指針などを入手できます。

こうした公的情報を積極的に活用し、正しい知識に基づいて行動することが大切です。

さらに、糖尿病と診断された方は医療機関で受けられる糖尿病教室や栄養指導、地域の保健指導プログラムなども有効活用しましょう。同じ悩みを持つ患者同士の交流(患者会やオンラインコミュニティ)から有益なアドバイスが得られることもあります。ただし情報交換する際も、医学的に確かな内容かを見極める姿勢は忘れないでください。

最後に、糖尿病は適切に向き合えば恐れる必要はありません。早期発見・早期治療であれば、「糖尿病になっても一生薬漬け」というイメージを覆し、生活習慣の改善によって薬のいらない状態を維持できる可能性も充分あります。

実際に「糖尿病予備群と言われたけど生活改善で正常化した」「服薬なしでHbA1c6%台をキープしている」といった例は珍しくありません。大切なのは、症状が軽いうちから自分の健康に主体的に取り組むことです。糖尿病かもしれないと不安に感じた今が、生活を見直す絶好のタイミングと言えるでしょう。

電話予約: 03-6421-3803

LINEから質問をする or LINEから予約へ進む